2024-02-29 16:00 瀏覽量:11307 來源:中國食品網

為何天府之根,巴蜀之源,在成都新津?老君山、觀音寺在此聞名四方,為何這里有唐明皇御筆修覺山?1996年被評為全國十大考古發現之一的寶墩古城遺址在這里驚艷世人,由國務院公布為第五批全國重點文物保護單位。

近日,走進成都新津,探訪修覺山,寶墩遺址,觸摸巴蜀文明。

新津,從歷史走來

周慎靚王五年(前316年)秋,秦滅蜀,新津為秦國領地。周赧王三十年(前285年),新津屬蜀郡。秦滅六國,分天下為三十六郡,蜀郡是其一,新津仍屬蜀郡。漢武帝建元六年(前135年),置犍為郡,新津地屬犍為郡。元鼎二年(前115年),置武陽縣(今彭山境內),屬犍為郡,新津地屬武陽縣。建安二十一年(216年),犍為郡守李嚴鑿天社山,開辟了溝通成都平原與眉嘉平原的新渡口,代替了漢安橋的舊渡口,故皂里江、文井江、布濮水(即蒲水,今南河)三渡合稱新津。

寶墩文化從哪里來?

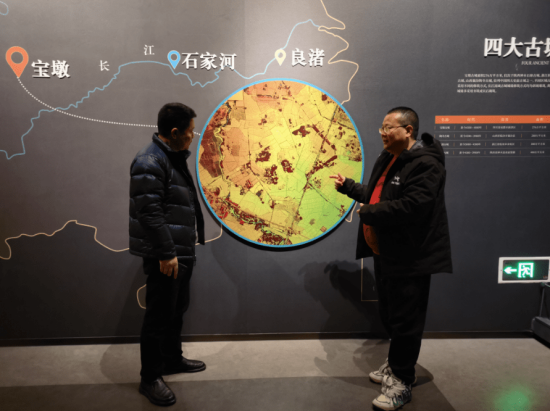

寶墩,成都平原文明起源。4500年前,古蜀寶墩先民就是在我們腳下這片土地,種下一粒稻谷,從此開啟了跨越千年的璀璨文明。2022年1月21日,寶墩遺址展館開館,“天府之根”寶墩遺址與寶墩文化展向公眾開放。

寶墩古城遺址位于新津區寶墩鎮,地跨寶墩村、雙石村、龍馬村。遺址距今約4500—4200年,是成都平原發現年代最早、面積最大的史前城址。城址面積約276萬平方米,為目前發現的具有內外雙重城墻的新石器時代晚期大型城址之一。寶墩古城遺址的考古發現在1996年被評為全國十大考古發現之一。2001年6月25日,寶墩古城遺址由國務院公布為第五批全國重點文物保護單位。

該遺址作為成都平原稻作文明發源地和城市文明起源地,是成都平原邁進文明門檻的歷史見證,也是研究古蜀文明和中華文明史的重要明證,被譽為“中華文明之光,長江上游文明之源”。寶墩文化、三星堆文化、以金沙遺址為代表的十二橋文化,勾勒出古蜀文明長達2000多年的發展脈絡。

從何而起、又去向何方?

2013年,在溫江紅橋村發現了一座距今4000多年的寶墩文化時期的墓葬,墓葬中安葬著一位30多歲的男子,身高1.60米左右,他的左手邊放著一根長約1.04米的象牙權杖,而他的身后,則放著象牙牌飾。根據這些陪葬品,考古工作者認為,他可能是一位部落首領,但他究竟是誰?這還是一個迄今未解的謎。

寶墩文化去哪兒了?三星堆遺址發現的神秘金杖,和寶墩時期的神秘象牙杖是如此形似,其間有沒有淵源關系?金沙遺址發現了一只4000多年前來自良渚的玉琮,這只玉琮會不會早在寶墩時期就已經來到了蜀地,跟隨先民輾轉遷移?這些疑問,等待著未來的考古發現來解答。

修覺山,唐明皇御筆?

新津是川西平原的泄洪口,有岷江的五條支流——金馬河、羊馬河、楊柳河、西河、南河,在縣城東南的修覺山下匯合。在驚濤駭浪的大江之上,卻巍然矗立著一座風光獨具的神秘山峰,一座在古代名氣很大的川西文化名山——修覺山。

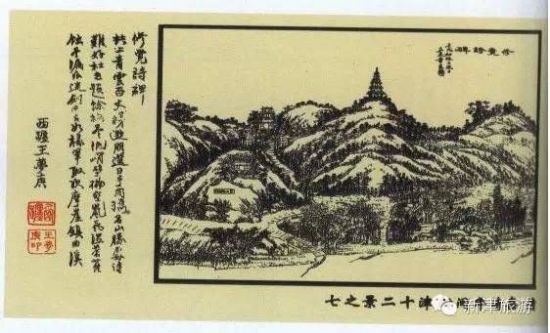

明末崇禎六年(1633)出的墨繪齋刻本《中國名山錄》,入選此書的天下名山僅有50座,把黃山、嵩山、泰山、武當、華岳、武夷山等天下名山一網打盡,令人匪夷所思的是,修覺山竟然位列第45位,排在青城山、岳陽、點蒼山之上。

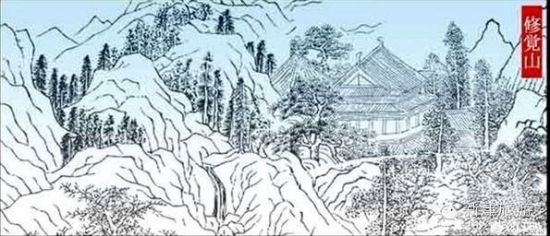

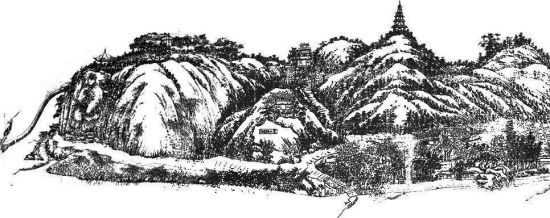

《中國名山錄》是當時的畫師鄭千里、吳左干、杜士良等所繪。修覺山在畫師的筆下被刻畫得極幽美,但見重巒疊嶂,溪流飄閃,松柏堆翠,森森古木掩映著古香古色的亭臺樓閣。

修覺山為何會列入天下名山?首先,是地異。在五水匯流處的大江邊,千仞峭崖拔地而起,修覺山奇特的地貌,注定了世人必然為之怦然心動。

其次,是地勝。修覺山風景絕美,古跡昭彰。那時,隔河相望的天社山諸峰,樹綠山青,剎觀錯落。修覺山雖方圓不足一里,卻聳立著四廟一亭:半山腰的白觀音,山頂的修覺寺,修覺寺左側不遠的寶華寺,修覺寺右后山巔的玉皇觀(雪峰觀),以及翼然于絕壁之巔的紀勝亭。其間,絕壁、古柏、靈泉、白塔、詩碑、巖刻、殿宇、竹樹交相輝映,景致變化紛呈。

更重要的是,禪宗六祖北派祖師神秀、唐玄宗李隆基,還有杜甫、陸游、范成大、蘇軾蘇轍兄弟、鐘惺等歷代的文化名人,他們不僅在山上留下了神秘的蹤跡,而且留下了傳世的華章。

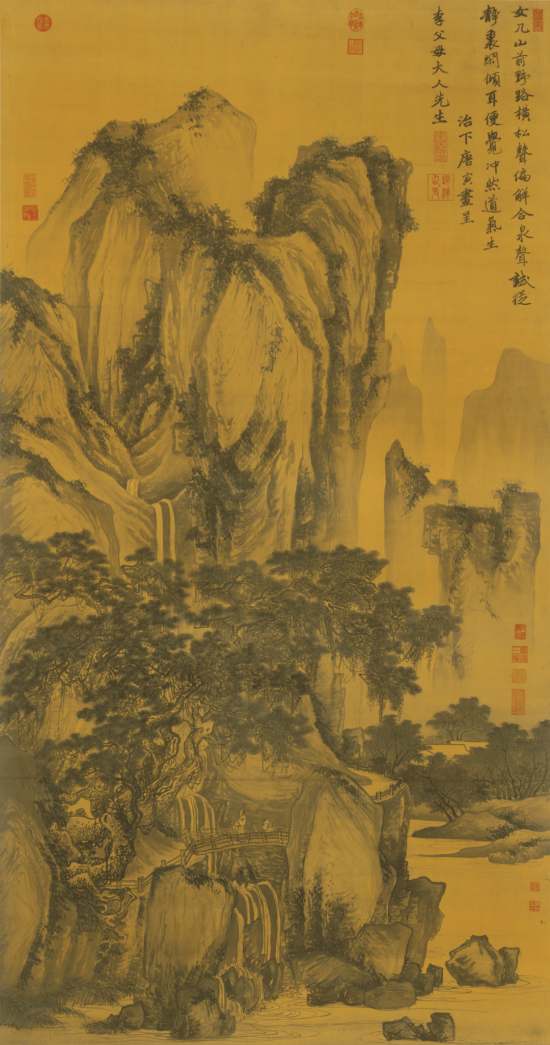

修覺山上最值得一提的是修覺寺和紀勝亭。

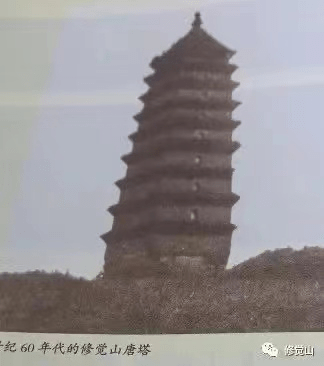

修覺寺座落在修覺山巔。寺前有參天唐柏兩株分列左右,樹后各有古井一口,左右二井相通,春夏汲東井,秋冬汲西井,如此則井水清涼甘冽,反之則渾濁苦澀,故號靈泉。古井之后,有二座高達七八米的唐時密檐式白色磚石塔,分列寺前。再配上寺前石階、石徑,景觀奇異。前人把修覺寺全景喻為“臥龍戲水”,說得有眉有眼。瞧,修覺寺的數重殿宇為龍身,唐塔為龍角,古井、石階、唐柏,便順理成章分別象形為龍眼、龍鼻、龍須,通往山下的石徑路為龍舌,龍舌凌江作戲水狀。此處古跡雖已湮滅,邑人卻至今眷戀不忘,每念及此,無不津津樂道,如數家珍。

修覺寺有殿宇五重,依山取勢,排列在修覺山巔。穿過沙門內簇擁著甬道的兩列翠柏,登上石級就是大殿,殿內供奉高達五尺、造型優美的銅鑄觀音,兩側有羅漢數龕。正殿供高達丈余的鐵鑄南岳大帝。大殿右側置有新津十二景之一的“杜甫詩碑”。鐫刻詩圣杜甫《游修覺寺》、《后游》、《題新津北橋樓》五言律詩三首,系清乾隆時新津知縣徐蕘手書(徐蕘是新津歷史上治水和復修通濟堰的重要人物)。寺前有紀念蘇東坡游蹤的東坡讀書亭,左側觀音巖上有蘇東坡所題“洞天春色”巖刻,每字二尺見方,字體因風化侵蝕不清,由明代萬歷年間新津知縣王秉乾仿東坡手跡重書。

修覺山一山飛峙,雄踞江邊,絕壁千仞,下臨深淵。創建于唐代的紀勝亭,翼然于懸崖之巔。此亭六角飛翹,卓然獨立,俗稱六角亭,亭柱間有飛來椅供游人休憩遠眺。登臨斯亭,即凌絕壁,放眼眺望,五水匯流處江天空闊,氣象萬千,因風景絕勝,故又名絕勝亭。亭中樹青石碑一通,上刻蘇轍《紀勝亭》詩,因此詩而引發后世的紀勝亭熱,文人墨客和詩無數。此亭毀于明代,清嘉慶時邑令王夢庚重修。

神秀大師結廬 唐玄宗尋幽

唐太宗貞觀年間,有位少習經史、博學多聞的高僧神秀,云游至新津修覺山結廬,創建了修覺寺。修覺山鐘靈毓秀,撫慰著在此修真養性的神秀。神秀(606~706)是唐汴州尉氏人(今河南省),俗姓李。他后來到蘄州雙峰山東山寺(在湖北黃梅縣東北)拜謁禪宗五祖弘忍求法,這時他已50歲了,仍努力從事打柴汲水等雜役六年。弘忍對他深為器重,稱其為“懸解圓照第一”、“神秀上座”,并令為“教授師”。五祖弘忍死后,神秀成為禪宗六祖所謂漸悟法門的北宗創始人,在江陵荊州當陽山玉泉寺傳法,聲名遠播。

后為武則天遣使迎至京師長安內道場,時年已90余歲,深得武則天敬重,朝野景仰。神秀大師圓寂時,享年100歲,中宗賜謚“大通禪師”。當年神秀禪師的結廬之所,多年后成了唐玄宗李隆基避安史之亂前來游覽的駐蹕之地。時間應該是賜死愛妃楊玉環、即將“天旋地轉回龍馭”的第二年秋天了。唐玄宗在南京成都度過了1年零85天的清閑日子。此時的北方雖戰火不斷,卻捷報頻傳,而處于大后方的四川仍是一派歌舞升平景象。作為太上皇的玄宗,自然有心情尋幽覽勝了。這一次,玄宗出成都,由新津老君山、修覺山,并經蜀州去青城山。明《蜀中名勝記》引前代《志》有明確的記載:新津“縣南一里,修覺山,神秀禪師結廬于此,唐明皇駐蹕,為題修覺山三字。”唐玄宗所書的“修覺山”三字,刻于寺前左邊山巖上。對此,鐘惺《修覺山記》中有載:“明皇書嵌佛殿左側巖壁上,字方廣二三尺,一字各專一石,飛翥沉著,且甚完好。予入蜀所見唐碑,獨此耳。”修覺寺原名四安寺,因明皇題寫“修覺山”名,而更名為修覺寺。

江山花柳迎詩圣

在文化意義上給修覺山帶來熠熠光環的,按時間順序,首先是結廬修覺山的禪宗六祖北宗神秀禪師,其次是前來游覽駐蹕并心血來潮題書山名的唐明皇,第三位才是是詩圣杜甫。詩圣杜甫以他對人世間的悲憫情懷,人格魅力,以及非凡的詩情,使修覺山在中國文學的圣殿里永遠光采奪目,他的影響是神秀和明皇難以企及的。

杜甫曾四游新津,寫下了八首贊美修覺山及新津風光的詩篇傳世,詩圣客居草堂期間共留下23首詩,寫新津的即占八首,可見他對新津有多喜愛。詩人第一次登上修覺山是在唐肅宗上元元年(760)初秋。上元元年在杜甫的一生中是個極值得紀念的特殊年份,也是他詩歌創作的分水嶺。

詩情畫意的新津定然給杜甫留下了揮之不去的美好印像,他在次年(761)的陽春三月,兩次來到新津,又留下了四首詩。以《后游》及《題新津北橋樓》這兩首為最佳。但上述二詩已屢見報端,“江山如有待,花柳更無私”,“西川供客眼,惟有此江郊!”成為千古傳頌的名句和對當代新津人的精神撫慰。

《游修覺寺》詩云:

野寺江天豁/山扉花竹幽/詩應有神助/吾得及春游/徑石相縈帶/川云自去留/禪枝宿眾鳥/漂轉暮歸愁。

野寺聳峙,江天開闊,花木扶疏,鳥鳴山幽。詩人詩興勃發,好像有神明相助一般。石徑就像繞在山林間的飄帶,大江之上的天邊白云悠悠,眼前的山水之美卻觸動了詩人客居異鄉的一縷鄉愁。

《暮登四安寺鐘樓寄裴十迪》詩云:

暮倚高樓對雪峰/僧來不語自鳴鐘/孤城返照紅將斂/近市浮煙翠且重/多病獨悲常闃寂/故人相見未從容/知君苦思緣詩瘦/太向交游萬事慵。

在這首詩中,詩人道出了登高樓遙望到的美景——夕陽照耀下如海市蜃樓般的西嶺雪山。在上個世紀70年代以前,每遇晴好天氣,總能見到雪峰映朝陽或落日的壯麗景象。西天火燒云一般的晚霞,輝映著山下江對岸的孤城新津;轉瞬間,暮藹迫近,將山、水、城及霧嵐又轉換成了墨綠色。詩人以他敏感的心靈,濃重的色彩,將夕暉映照至暮云四合時新津古城的驚人之美,凝固于筆端。

陸放翁與范成大

南宋大詩人陸游,于乾道九年(1173)夏被任命為蜀州(今四川崇州)通判(副州長),但前后僅一年多時間。其時新津隸屬蜀州。

從乾道九年(1173)至淳熙四年(1177)的5年間,陸游曾數次來新津,有時是履行職守視察通濟堰歲修工程,有時是游歷,有時是陪友人,詩人也為后人留下了八首寫新津的詩,其中竟有四首是寫修覺山的。他的《過修覺山不果登覽》詩,有“白塔映朱閣,間見青林間”的詩句,不僅成為后世描寫修覺山的經典句子,而且成為今人追憶修覺山的精神寄托。

《新津小宴之明日欲游修覺寺,以雨不果呈范舍人二首》這二首詩作于淳熙四年(1177)六月,是陸游寫給范成大的。范成大淳熙二年(1175)至淳熙四年任四川制置使,邀陸游作參議官。二人是詩文之交的故人,又曾共過事,彼此不拘禮數。范成大因病告老,離開成都,啟程返回老家蘇州。六月初一,他指示載送家人及行李的船只先行至眉州彭山縣停靠等待,他則陸行騎馬往永康軍(今都江堰市),經青城山、蜀州、江源、一路游覽,再到新津。其時雨大,在新津與送行友人滯留兩日,然后從新津縣坐小船出發至彭山江口,和家人會合。兩人原擬游修覺山,怎奈連日大雨。范成大《吳船錄》有載:“修覺者,新津縣對江一小山。上有絕勝亭,一望平野,可盡西川。杜子美所謂‘西川供客眼,惟有此江郊’。是日,霧雨昏昏,非遠望所宜,故不復登。”二人只好話別。范成大的散文集《吳船錄》一開篇就寫道:“新津,綠野平林,煙水清遠,極似江南。”他人到了新津,卻不能登修覺山,不可謂不遺憾。

蘇轍視野的紀勝亭

宋仁宗至和元年(1054)。宋朝眉山人蘇洵與其子蘇軾、蘇轍兄弟合稱“三蘇”,在“唐宋八大家”中蘇氏父子八占其三,可見“三蘇”在中國文學史上地位之不凡。這年,大蘇19歲,小蘇16歲,兄弟二人寓居修覺山寶華寺,讀書吟詩,尋幽訪勝。大蘇在新津雖未留下詩作,卻有6首詩是和我縣的宋代名人、徽宗時任宰相的張商英唱和的。在原修覺寺和寶華寺,分別有東坡讀書亭和東坡洗墨池紀念蘇軾的游蹤。

但小蘇留下的《紀勝亭》詩卻影響深遠,其詩曰:夜郎秋漲水連空/上有虛亭縹緲中/山滿長天宜落日/江吹曠野作驚風/爨煙慘淡浮潛浦/魚艇縱橫逐釣筒/未省岳陽何似此/應須仔細問南公。

此詩雖詠紀勝亭,落筆卻是亭下水泊,意境宏闊,盡寫江水風貌。。“夜郎秋漲水連空”,一開篇就先聲奪人,氣勢非凡。“未省岳陽何似此,應須仔細問南公”,末二句竟然把紀勝亭與名揚天下的岳陽樓相提并論,讓后世的新津人好生自豪。

女幾山,古昆侖岷山之首

洪荒之初,天和地相距并不遙遠,人和神可以通過建木神樹在地面和天庭間相互來往。相傳,龍馬之祖“人皇氏”就出生在這天穹之下。《山海經》云:“大荒之中,有山名曰成都載天;岷山之首,馬身龍首曰女幾之山;女子國北,穹山之際軒轅之國,其不壽者八百歲;其城方三百里都廣之野,人面蛇身,尾交首上;此諸夭之野,鸞鳥自歌,鳳鳥自舞,鳳皇卵民食之;甘露民飲之,所欲自從也。”故《華陽國志》云:“上圣則大禹生其鄉,媾姻則黃帝婚其族,大賢彭祖育其山,列仙王喬升其岡。”女子國炎帝龍族與軒轅國黃帝馬族聯姻締造的古駹國,這就是都廣之野天地之中的最早中國。

古昆侖岷山之首,馬身龍首“駹”為圖騰的遠古部落供奉“女幾”為始祖,“蜀之為國,肇自人皇。酒之所興,肇自上皇。始立宗廟、以酒為醴。”祭祀岷山之首女幾之山,是遠古中國最重要的宗教活動之一。先秦古籍《山海經.中山九次經》明確記載:“凡岷山之首女幾山至賈超之山,毛用一雄雞瘞,糈用稌,其祠修酒,先進酒為釂。嬰毛一吉玉,祈璆冕舞。” 可以看出中山之國使用修酒祭祀女幾山神已經列入早期國家祀典常態化、制度化。

洛水源自女幾山,中山九次經云:“女幾之山,洛水出矣,東注于江。”華夏文明源頭思想的“龍馬負圖、河洛出書”就出自女幾之山,女子國人皇氏兄弟九人“駕六羽,乘云車,出谷口,依山川大地之勢,分大地為九州,兄弟九人各居一方,傳一百五十世,立國四萬五千六百年”。堯舜時代洪水泛濫,女幾部落修己(女嬉)兒子大禹治水成功后九州稱王。

華夏酒仙女幾,西漢皇室宗親史學家劉向撰《列仙傳》,其中收錄了三皇五帝、先秦和漢之間的70多位神仙,“女幾作酒常美,仙人過其家飲酒。女幾蘊妙,仙客來臻,彭聃得之,五卷以陳”,披露彭祖尋仙問道、老子西出函關;秦始皇以蜀王拒交長生不老秘方而滅蜀于武陽,派三千童男童女隨徐福追至扶桑不知失蹤的秘密,千年鳳求凰的女幾山釀酒技藝在成都平原廣為流傳,“文君當壚,相如滌器”,司馬相如與才女卓文君的邂逅,燃燒著熱情似火的女子國千年瓊漿。

“岷山之首曰女幾之山、洛水出矣、東注于江。”遠古岷山之首女幾山是中華神話體系眾神所居的天庭所在地“昆侖”,奉之為萬山之祖、江河之源。故“大道之源”的《周易.系辭上》記載:“河出圖、洛出書,圣人則之。”古老的女幾山文化與華夏文明““路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”在歷史長河中相輔相成同舟共濟,形成了東方文明古國高尚的道德準則、完整的禮儀規范和優秀的民族精神。女幾山不僅是華夏文明洛水之源,更是中國傳統文化自然哲學與人文實踐理論的根源。

據先秦典籍周公旦著《尚書·酒誥》王若曰:“明大命于妹邦。乃穆考文王肇國在西土”,朝夕曰:“祀茲酒。惟天降命,肇我民,惟元祀。”中國酒的起源可以追溯至上古時期大禹和伯益時代的方輿古籍《山海經.中山九次經》記載的早期國家祭祀盛況:“岷山之首女幾山馬身龍首,洛水出矣。毛用一雄雞,糈用稌,其祠修酒,先進酒為釂。嬰毛一吉玉,祈璆冕舞…”

華夏文明根源思想的河圖洛書就源自洛水文化,洛水則出自古昆侖岷山之首女幾山;天下之中都廣之野祭祀“馬身龍首神”使用的“修酒”,可能就是中華民族“國之大事,在祀與戎”中國酒起源,列入了早期國家祀典制度化,嚴禁民間擅自使用。所以,東晉常璩著《華陽國志.蜀志》云:“蜀之為國,肇自人皇。始立宗廟,以酒為醴”和晉朝宰相江統《酒誥》:“酒之所興,肇自上皇。”大禹母親修己家族作為世代守護女幾山“昆侖”神廟的大祭司,隨鯀禹治水成功,分封天下九州而讓“修酒”名聞天下。

修覺山

“女幾作酒常美,遇仙人過其家飲酒,以素書五卷為質。如此三十年,顏色更如二十。女幾蘊妙,仙客來臻,傾書開引,雙飛絕塵。”作酒常美、青春不老的女幾與三皇五帝一并載入西漢史學家、皇室宗親劉向著《列仙傳》和大唐國師杜光庭撰《墉城(昆侖)集仙錄》位列仙班名垂青史。“上元點鬟招萼綠,王母揮袂別飛瓊”,斗轉星移至大唐開元年間,唐玄宗李隆基夢游女幾山寫下《霓裳羽衣曲》,隨著名道士葉法善“遂引帝至成都,市酒于富春坊。唐明皇駐蹕,為題修覺山三字”。

這是一個極為開放的東方帝國,彰顯著禮儀之邦的國之氣度,歌舞升平、包羅萬象、氣吞山河、萬國來朝。如詩仙李白《上皇西巡南京歌十首》云:“九天開出一成都,萬戶千門入畫圖”;晚唐成都人雍陶更對家鄉酒贊不絕口:“自到成都燒酒熟,不思身更入長安”。

(綜合新津政府網、新津文旅)

近代,修覺山遺跡碑亭遭受破壞,所剩無幾,只能看到歷史的痕跡。這片風水寶地卻一直被文化界關注。修覺山當初的勝景,奇觀,文化復興的當下,是否還能有機會再重生?

(中國酒文化品牌研究院整理綜合)

上一篇:成都市青羊區市場監管局開展食品安全推進2024民生領域執法行動

下一篇:2024世界文化旅游大使四川賽區暨四川省文旅推介活動即將啟動